La révolution douce de Shepard Fairey

Tout individu, projeté dans une existence qu’il n’a pas choisie, tente de laisser le témoignage de son passage. L’acte d’altérer le mobilier urbain, telle une scarification rituelle, lui offre une voie transversale.

Les artistes de rue sont de pures émanations de la ville. En lutte contre la rationalisation de l’espace, leur art traduit un renversement des valeurs en débordant des cadres prescrits.

C’est dans un tel contexte que Shepard Fairey, dès la fin des années 80 et depuis près de trente ans, va réussir le pari de polariser les différentes évolutions et luttes sociales. Une production artistique des plus prolifiques que la galerie Itinerrance célèbre au cours d’une exposition rétrospective depuis le 22 juin 2019, à Paris.

Investir la rue

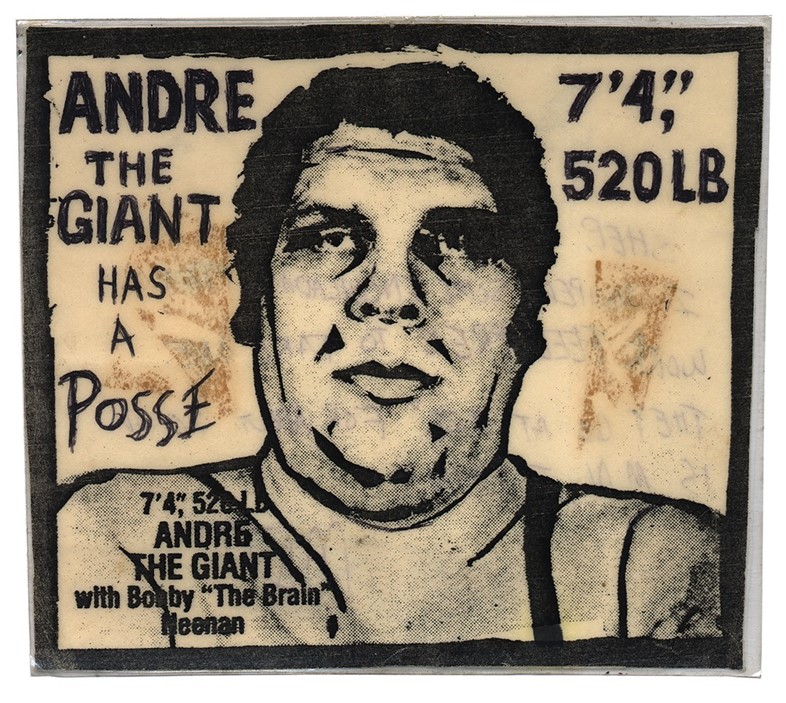

En 1989, lorsqu’il colle ses premiers stickers André The Giant Has A Posse, Shepard Fairey – qui adoptera rapidement le blaze Obey – imagine-t-il que son projet de jeune étudiant ira essaimer bien au-delà de la ville de Providence, et modifier durablement notre vision de la ville à travers le monde ?

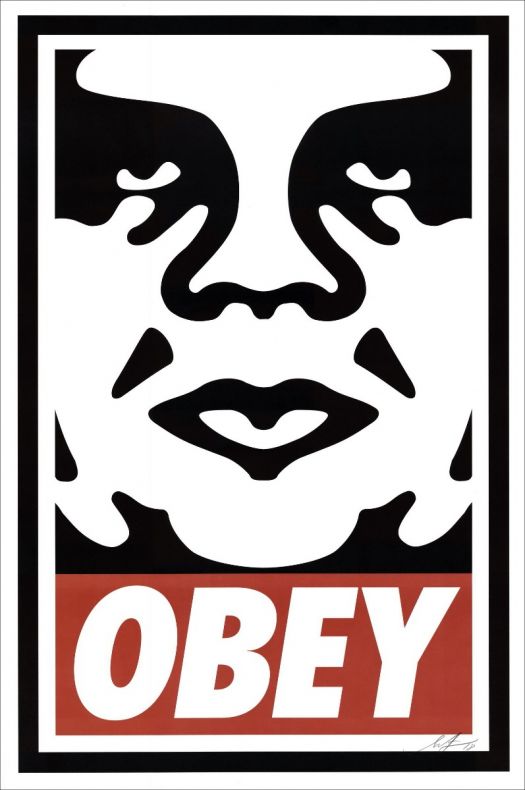

Car qui n’a jamais croisé la mine apathique d’Obey Giant ? En multipliant cette incitation à se soumettre, Fairey alimente le foyer de rébellion enfouit en chacun, en faisant l’économie d’un long discours. « L’autocollant n’a pas de signification mais existe uniquement afin de pousser les gens à réagir, contempler et en rechercher la signification » précise-t-il.

Mêlant culture hip-hop, skate et punk, l’œuvre de Shepard Fairey est un pur produit des années 80-90. De son interrogation d’adolescent « comment avoir une voie originale ? » découle directement sa passion pour la typographie et sa recherche d’un motif signature.

L’art de la viralité

Initialement, le visage d’Obey Giant est le détournement du portrait d’une figure emblématique du catch français des années 70, André Roussimoff. Ce qui ne devait, à l’origine, ne rester qu’une private joke, s’est révélé la création fondamentale sur laquelle Fairey bâtira son succès.

Son postulat : prendre le contre-pied de la société de consommation. « La publicité américaine est la forme la plus envahissante de propagande (…) le street-art accapare l’attention comme une publicité et permet de toucher le plus grand nombre ».

Séduit par l’esthétique de la propagande, l’artiste comprend très vite, avant l’explosion d’Internet, la beauté et la puissance de la viralité : sa campagne d’affichage spontanée en soutien au candidat Barack Obama pourrait bien avoir offert une street credibility pivot au futur Président des Etats-Unis…

Dans la tête de Shepard Fairey

Afin de rendre l’esprit critique contagieux, Obey se nourrit des influences les plus pointues en la matière pour se façonner un ton unique : Roy Lichtenstein et Barbara Kruger pour le style pop et publicitaire, Robert Rauschenberg et Jasper Johns pour leur langage chromatique majeur, Diego Rivera pour son muralisme luxuriant…

Perfectionnant sa pratique, il combine différentes techniques afin de développer un « vocabulaire de motifs », riche de ses idéaux anticonformistes punk-rock : « l’art rend le monde moins terrifiant, il transcende le côté mesquin de l’humanité ».

La sagesse de l’art

L’essence du street-art, c’est la subversion via la reconquête d’un paysage bétonné. Dans le mini-documentaire Shepard Fairey : Obey This Film, l’artiste rappelle qu’en dehors de « la publicité et de l’affichage politique, le reste est une anomalie ».

Le street-art tendrait à rétablir l’équilibre en mettant à jour une vie créative foisonnante. Brûler les chevalets pour investir les façades : un ambitieux programme que Fairey revendique avec brio.

Existe-t-il différents niveaux de lecture ? De manière inattendue, Fairey avance que son art relève de « l’expérience phénoménologique », principe développé par le philosophe Edmund Husserl, qui se concentre sur l’expérience plutôt que sur une analyse subjective idéalisée. « We don’t want to say anything » affirmaient déjà les tout autant phénoménologiques Joy Division.

Rebelle, toujours ?

Au même titre que les autres œuvres d’art – qui « constituent un aiguillon (…) aiguisant la perception », rappelle le philosophe américain Richard Shusterman – la création urbaine révèle la société à elle-même, l’éveille. Le street-artist est celui qui enrichit « l’expérience esthétique » traditionnelle en osant interroger, en prenant tous les risques aussi, au nom de la catharsis générale.

Ainsi, on ne compte plus le nombre d’arrestations et de condamnations d’artistes de rue, entrant inlassablement en collision avec la loi : c’est le plus souvent à la marge que cet art-là s’épanouit pleinement.

Or, avec un accueil dans les galeries et les musées parmi les plus prestigieux au monde, la confrontation d’Obey avec les propriétaires des murs devient impossible. Il ne s’agit alors plus, pour lui, de créer en opposition avec la société, mais de communiquer autour des thèmes dont elle est pétrie, et d’appeler à une dissension feutrée.

Après nombre de projets contestataires et affirmant ses opinions politiques, Obey s’axe désormais sur des principes fédérateurs tels que la paix et la liberté. Et face aux évènements politiques qui ne cessent de défier les démocraties mondiales, sera-t-il un jour surabondant de déclarer Make Art, Not War ?

(Article publié pour la première fois dans Art’nMag #9)